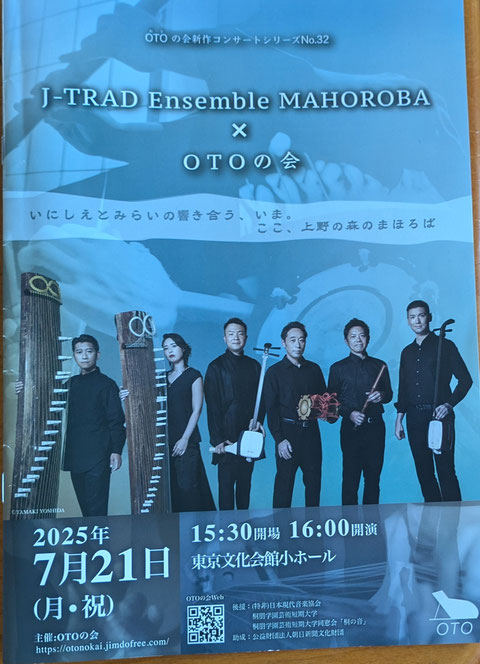

東京文化会館小ホールでのコンサートに出かけました。現代曲を伝統楽器で演奏するコンサートです。

う~ん、現代曲は40年ぶりかな?

宇佐見さんが企画していたコンサート以来、現代曲を聴きに行くことはありませんでした。

1曲目を聞いたときは、わあ どうしよう・・・

ついて行けるかな・・・

筝、三味線、尺八、太鼓を、6人の奏者が奏でます。

なんだか不思議な世界に入り込んでしまいそうな気配です。

現代曲を演奏する方々は、メロディーがないと、覚えにくいのでは?

なあんて素人考えが浮かびます。

2曲目はメロディーっぽいものが出てきて、あ~いいなあ~と、ほっとします。

「揺蕩うままに」(小田百合子作曲)という題の曲でした。

次の「アクセス・ポイントV」(川浦義広作曲)では、声が登場して、面白くなってきます。

そういえば、以前、宮城道雄記念館の館長さんに誘われ、宮城会の演奏会に伺った折、筝を演奏しながら歌うということに初めて触れたことを思い出しました。

休憩をはさんで、次の4曲。

一番心に残ったのは、「群青のⅡ 宮沢賢治の短歌による」(北爪やよひ作曲)でした。

二人の三味線奏者が扉の前で奏で始めるスタート。

ゆっくり会場を進み、舞台へ。

まるで森の中を歩いているような心地です。

そして、森の動物たちの声が時折聞こえて来るような演奏が続き、賢治の短歌が聞こえてきます。

・暮れやらぬ 黄水晶の空に 青みわびて 木は立てり あめ まっすぐにふり

・あまぐもは 氷河のごとく 地を掻けば 森は無念の 群青を呑み

・風土の しめりのなかにゆらぎつつ かなしく晴るる 山の群青

・緑青の さびしき原は 数しらぬ 気泡をそらに はきいだすかな

邦楽囃子の堅田さんが、不思議な音色の楽器を筝奏者の木村さんに運び、そこで音色が広がります。

視覚も動員されてしまう、面白い曲でした。

そして、演奏者一人一人の技術の確かさに支えられた演奏なのだと感じました。

六人の奏者が演奏を楽しんでいる様子も心に残りました。

日本の伝統楽器を使って、こんな風に様々な表現ができるのですね。

そして、

現代曲を作曲する方が、こんなに沢山いることも驚きでした。

これは、付け足しなのですが、「群青」という言葉に、どきんとしました。

洋二郎が飯田で敗戦後すぐに開いた画廊の名前が、「群青画廊」だったからです。

1947年の飯田の大火で群青画廊は焼失してしまいましたが。

直子